1. Введение

Мотивация персонала – ключевой фактор успеха организаций, определяющий продуктивность, инновационность и вовлечённость сотрудников. В бизнес-среде исторически доминировал подход «кнута и пряника» – использование вознаграждений и наказаний для управления поведением работников. Однако современные исследования показывают, что внешние стимулы не всегда приводят к желаемым результатам и могут даже подрывать внутреннюю мотивацию сотрудников. В психологии это явление известно как эффект сверхоправдания (overjustification effect). Одновременно развивается теория самодетерминации (Self-Determination Theory, SDT) – научная концепция, объясняющая природу внутренней мотивации и условия её поддержания. Данная обзорная работа всесторонне рассматривает эффект сверхоправдания и теорию самодетерминации в контексте бизнеса: от исторических корней исследований мотивации до современных дискуссий, от сравнительного анализа различных теорий до управления мотивацией в организациях.

2. Историко-теоретические корни мотивации

Ранние подходы к мотивации в XX веке опирались преимущественно на бихевиористские принципы – идею о том, что поведение человека можно формировать через систему вознаграждений и наказаний. Фредерик Тейлор и школа научного менеджмента делали ставку на сдельную оплату и строгий контроль, полагая, что работники мотивируются главным образом материально. Б. Ф. Скиннер в теориях оперантного обучения демонстрировал, что положительное подкрепление усиливает желаемое поведение. Такой чисто экстериоризированный подход предполагал: люди трудятся лучше, если им обещана награда либо грозит наказание.

Однако уже середина XX века принесла осознание ограниченности бихевиоризма. Гуманистические психологи (например, Абрахам Маслоу) указали на наличие более высоких потребностей – в самоактуализации, росте, смысле работы – удовлетворение которых мотивирует сильнее денег после закрытия базовых нужд. Двухфакторная теория Герцберга (1959) разделила факторы мотивации на гигиенические (внешние – зарплата, условия) и мотивационные (внутренние – достижение, признание, развитие). Герцберг показал, что отсутствие внешних факторов может вызывать неудовлетворённость, но настоящая удовлетворённость и мотивация рождаются от интересной работы и возможностей роста, а не от одних денег.

Параллельно в 1950–60-е годы психологи начали экспериментально изучать феномен внутренней мотивации. Классические исследования Гарри Харлоу (1950) на приматах продемонстрировали, что обезьяны проявляли интерес к решению головоломок безо всякого вознаграждения – «мотивация достижения результата ради самого действия». Это стало интеллектуальной предпосылкой концепции внутренней мотивации. Роберт Уайт (1959) вводит понятие «эффекта компетентности», предположив, что у людей есть врождённое стремление к эффективному взаимодействию с окружающим миром и освоению новых навыков – раннее описание того, что позже вошло в SDT как потребность компетентности.

Таким образом, к 1970-м годам сложились две парадигмы мотивации: одна – о внешнем контроле поведения (экструдированная мотивация), другая – о внутренних побуждениях личности (интринсивная мотивация). В бизнес-теории это отразилось в противопоставлении Теории X и Теории Y Дугласа МакГрегора: Теория X исходила из предположения, что работники ленивы и их нужно постоянно стимулировать/наказывать, тогда как Теория Y утверждала, что люди способны самоуправляться, искать ответственность и смысл в работе, если создать подходящие условия. Почва для рождения новых концепций мотивации была подготовлена: учёные начали задаваться вопросом – как взаимодействуют внешние награды и внутренняя мотивация?

3. Рождение концепции эффекта сверхоправдания

В начале 1970-х годов психологи приступили к проверке противоречивой идеи: может ли внешнее вознаграждение снизить интерес к деятельности, которая прежде была интересна сама по себе? Первые убедительные свидетельства дал Эдвард Деси в 1971 году. В лабораторном эксперименте люди, которым платили за выполнение увлекательной головоломки, впоследствии проявляли меньше спонтанного интереса к этой игре по сравнению с теми, кто играл без оплаты. Этот парадоксальный результат противоречил интуитивному предположению, что внешняя (экстринсивная) и внутреия складываются – напротив, оказалось, что экстринсивный стимул способен «вытеснить» интерес, если задание изначально нравилось участникам.

Наиболее знаменитый эксперимент, введший термин «эффект сверхоправдания», провели Марк Леппер, Дэвид Грин и Ричард Нисбетт в 1973 году. Они наблюдали за дошкольниками, которые любили рисовать фломастерами в свободное время. Детей разделили на три группы: одной пообещали красивую грамоту (награду) за рисунок, второй награду не обещали, но в конце внезапно её дали, а третья группа ни не ожидала, ни не получила награды. Через две недели экспериментаторы снова предоставили детям возможность рисовать без каких-либо поощрений и измерили, сколько времени они уделят этому занятию. Результат оказался показателен: дети, которых в первой сессии вознаградили по обещанию, впоследствии рисовали примерно вдвое меньше, чем раньше. Их интерес к изначально любимому делу упал значительно по сравнению с детьми из двух других групп, у которых интерес почти не изменился или даже остался высоким. Иначе говоря, контракт на вознаграждение «купил» их поведение, но уничтожил внутреннее желание заниматься этим без награды. Леппер и коллеги назвали это эффектом «сверхоправдания»: когда у человека появляется слишком много причин (внешних оправданий) делать нечто, он перестаёт делать это "просто потому, что нравится".

Дальнейшие исследования подтвердили общность эффекта. Негативное влияние отмечалось именно при ожидаемых, материальных вознаграждениях за заранее интересные задания. Например, в последующих работах Леппера детям предлагали рисовать под жестким давлением и это тоже снижало их дальнейший интерес и творческость работ. Искушение наградой, особенно когда оно воспринимается как подкуп или контроль, подрывало мотивацию. В одном из экспериментов, учителя оценивали качество и креативность детских рисунков: те дети, которые рисовали ради награды, сделали больше рисунков по количеству, но они оказались менее креативными и более низкого качества, чем у детей, работавших без обещанной награды.

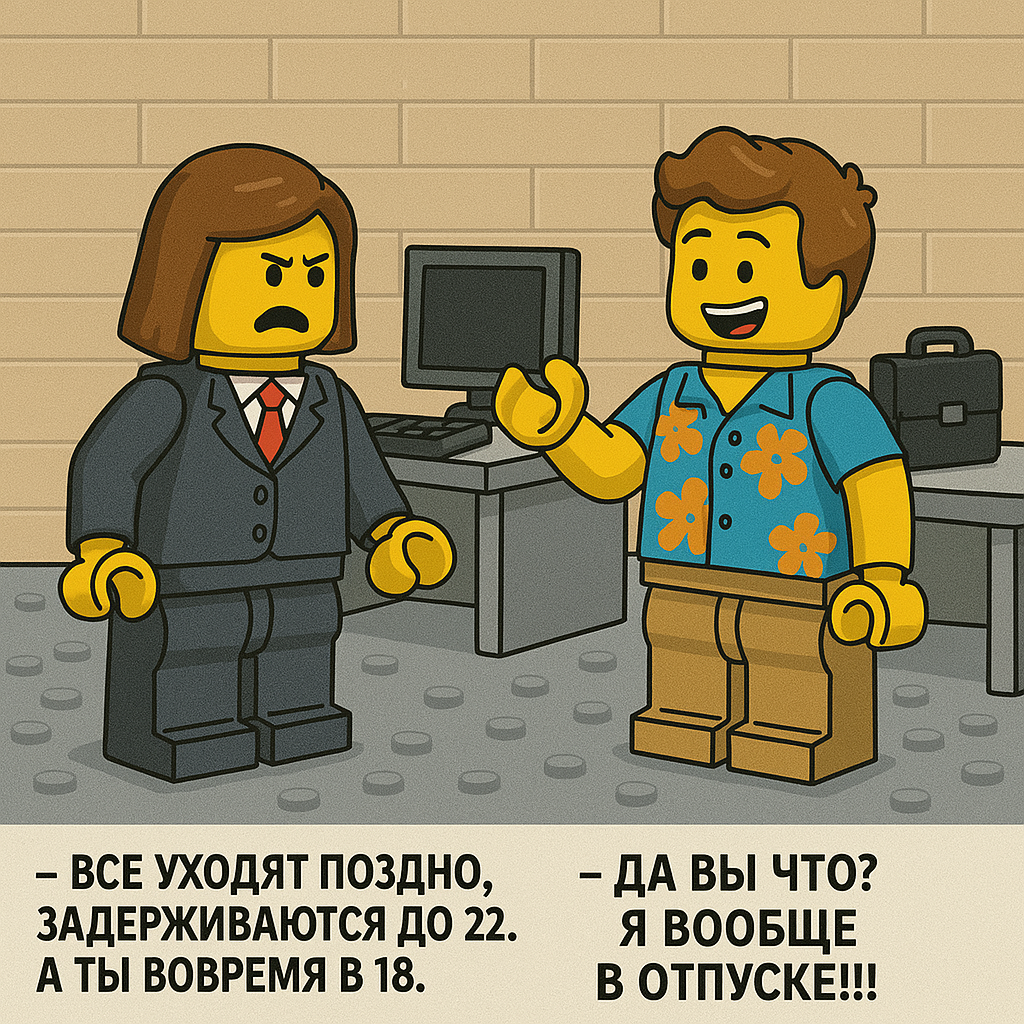

Схема мотивации

Механизм эффекта сверхоправдания исследователи объяснили через теорию когнитивной оценки и самовосприятия. Ребёнок (или взрослый), получив внешний стимул за действие, делает вывод: «Мне заплатили/дали приз за это, значит, я делал не просто так – вероятно, само по себе это не такое уж увлекательное занятие». Внешняя награда как бы меняет атрибуцию мотива: фокус смещается с удовольствия от деятельности на выгоду от награды. Следовательно, при исчезновении награды интерес угасает, поскольку внутренний мотив уже подорван.

Важно подчеркнуть, что эффект сверхоправдания – не универсален для любых ситуаций. Он проявляется при определённых условиях:

- задание должно быть изначально привлекательным для человека;

- награда должна быть ожидаемой и явной (т.е. человек знает заранее, что выполняет дело ради вознаграждения);

- награда носит контролирующий характер (например, выдаётся просто за факт выполнения, а не за творческий подход или мастерство).

Если эти условия соблюдены, исследования показали надёжный исход – снижение последующей внутренней мотивации. В противном случае (например, если задача скучная, или награда неожиданная, или является просто похвалой) эффекта может не быть или даже может наблюдаться положительное влияние.

Экспериментальные открытия 1970-х бросили вызов традиционному менеджменту. Они показали, что слепое увеличение бонусов не обязательно ведёт к долговременному росту мотивации – иногда это даёт только краткосрочное улучшение, а после отмены поощрений производительность падает ниже исходной. Практики поведенческого менеджмента стали пересматриваться, и учёные обратились к поиску более глубинных детерминант мотивации, что привело к расцвету теории самодетерминации.

4. Теория самодетерминации (SDT)

Теория самодетерминации (SDT), разработанная Эдвардом Деси и Ричардом Райаном, стала интегральной рамкой, объясняющей человеческую мотивацию с учётом внутренних побуждений и влияния внешних факторов. SDT исходит из того, что люди по природе активны и склонны к росту, а качество мотивации важнее её количества. Центральное положение теории: у каждого человека есть три базовых психологических потребности – в автономии, компетентности и сопричастности (отношениях). Удовлетворение этих потребностей критически важно для внутренней (самодетерминированной) мотивации и благополучия.

- Потребность в автономии означает желание быть источником своих действий, ощущать выбор и свободу воли. Когда человек чувствует, что действует по собственному волеизъявлению, а не под внешним давлением, его мотивация становится внутренне согласованной с его ценностями и интересами.

- Потребность в компетентности – стремление чувствовать себя способным, эффективным в взаимодействии с окружающим миром, преуспевающим в поставленных задачах. Успехи, мастерство, прогресс укрепляют внутреннюю мотивацию, давая чувство удовлетворения от роста навыков.

- Потребность в сопричастности (отношениях) – стремление быть связанным с другими, чувствовать поддержку, принадлежность к коллективу или значимому делу. Когда работа удовлетворяет это, давая ощущение командного духа, поддержки коллег и причастности к чему-то большему, у сотрудников усиливается осмысленность и отдача.

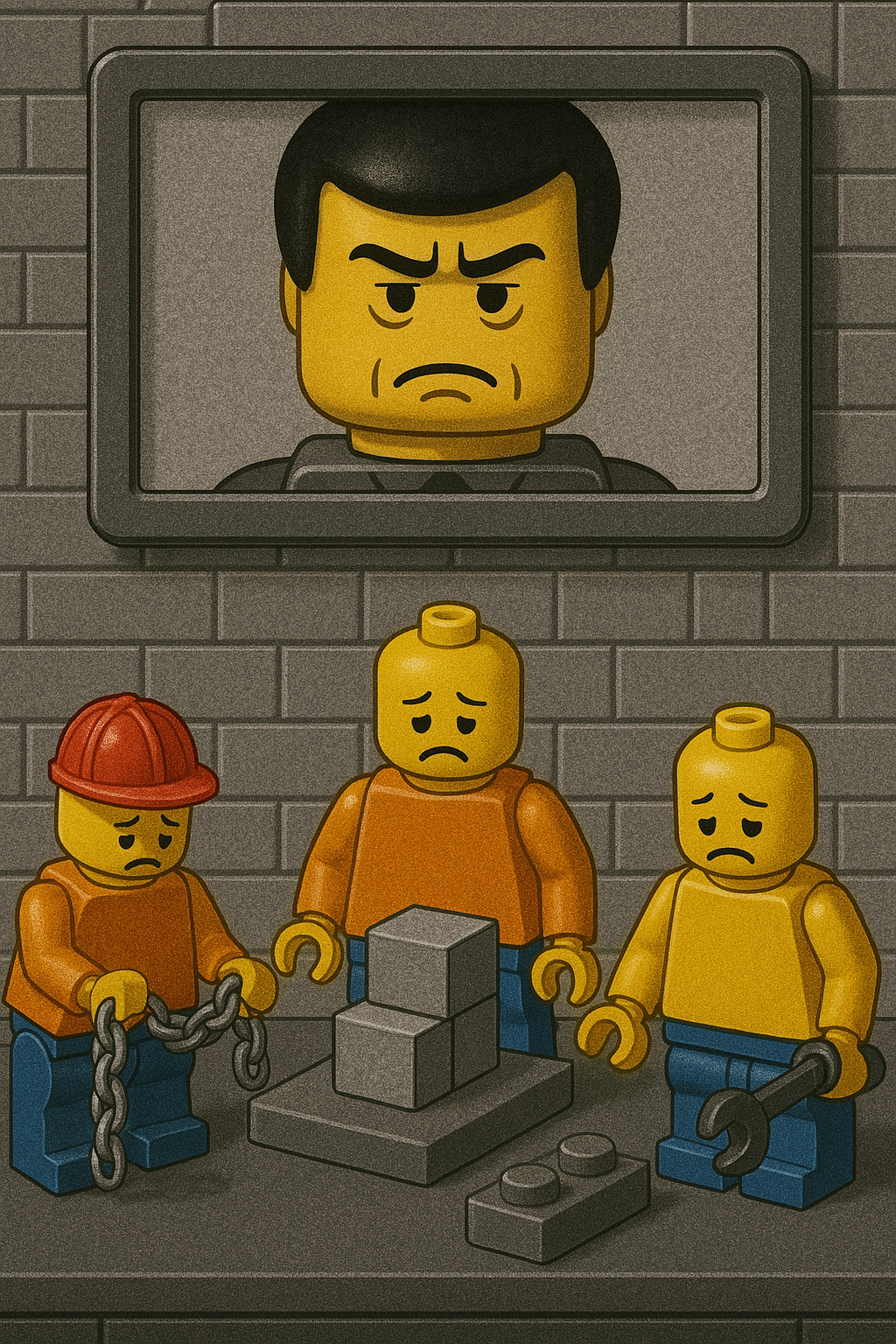

Мотивация создается средой

SDT утверждает, что среда, поддерживающая эти три потребности, способствует более автономной мотивации, тогда как среда, фрустрирующая их (лишая человека чувства автономии, подрывая его компетентность или изолируя социально) – ведёт к внешне контролируемой мотивации и худшим результатам. В контексте работы это означает: если руководство даёт сотрудникам известную свободу действий, возможности обучения и дружелюбную атмосферу, то повышается их внутреннее побуждение хорошо выполнять задачи, проявлять инициативу, творить и развиваться.

Важный вклад SDT – дифференциация типов мотивации по степени самодетерминации. Деси и Райан описали континуум мотивации – от амотивации (полного отсутствия мотива) через различные формы внешней мотивации к полностью внутренней мотивации. Они выделили несколько видов экстринсивной мотивации:

- Внешняя регуляция – поведение исключительно ради наград или избегания наказаний (самая контролируемая форма, нет внутреннего согласия). Пример: сотрудник приходит вовремя только чтобы не оштрафовали.

- Интръектированная регуляция – частично интернализованное давление: действия ради одобрения или во избежание чувства вины, стыда. Пример: человек перерабатывает вечерами, потому что «хороший работник должен стараться» – из внутреннего давления, хотя работа не приносит радости.

- Идентифицированная регуляция – более автономная: поведение ради цели, которую человек сознательно ценит и считает важной, хотя сама деятельность может быть не особо приятна. Пример: менеджер заполняет длинный отчёт, потому что понимает ценность этой информации для успеха проекта (он идентифицируется с целью).

- Интегрированная мотивации: внешние цели полностью встроены в систему ценностей человека, согласуются с его «я». По сути, действие совершается добровольно, хотя изначально мотивировано внешней ценностью. Пример: специалист активно учится новым технологиям не только из любопытства, но и потому что профессиональный рост – часть его личной жизненной философии (внешняя цель интегрирована с внутренними ценностями).

- Внутренняя мотивация – деятельность совершается исключительно из интереса, удовольствия, увлечённости процессом; она максимально автономна. Пример: разработчик пишет код, потому что сам процесс решения сложной задачи приносит ему радость и «азарт» творчества.

SDT постулирует, что качество мотивации возрастает по мере продвижения от внешней к внутренней. Более самодетерминированные (автономные) виды мотивации обычно ассоциированы с лучшими рабочими результатами, творческим подходом, настойчивостью и удовлетворённостью. И наоборот, контролируемая мотивация (когда давлеют внешние требования) связана с напряжением, эмоциональным выгоранием и желанием сменить работу.

Следует подчеркнуть: SDT не противопоставляет внутреннюю и внешнюю мотивацию как «плохую» и «хорошую». Теория признаёт, что внешние мотивы могут быть разной природы – от совсем чуждых человеку до почти родных. Более того, внешние факторы (например, система оплаты, стиль руководства) могут либо подорвать, либо усилить внутреннюю мотивацию – через влияние на базовые потребности. Это объясняет и эффект сверхоправдания: когда внешняя награда воспринимается как снижающая автономию (контроль) или сомневающаяся в компетентности («мне дали деньги, значит думают, что иначе я не буду стараться»), – она подрывает внутреннее желание. Это было оформлено в подтеории SDT – теории когнитивной оценки (CET): она гласит, что внешние события, которые уменьшают чувство автономии или сигнализируют низкое доверие к способностям индивида, снижают внутреннюю мотивацию, а события, поддерживающие автономию или дающие чувство достижения, – повышают её.

В контексте бизнеса SDT привнесла акцент на качество рабочей мотивации. Не достаточно спросить «мотивирован ли сотрудник?», важно – как именно мотивирован. Например, два менеджера могут одинаково усердно работать сверхурочно, но один – из страха не выполнить план (внешнее давление), а другой – потому что горит идеей проекта (внутреннее вдохновение). Практические выводы SDT призывают создавать условия, где сотрудники работают «по собственной воле», ощущая свою значимость, компетентность и командное единство, – тогда их энергия устойчива и сопровождается позитивным отношением.

За прошедшие десятилетия SDT получила обширную эмпирическую поддержку во множестве сфер – от образования до спорта и организаций. Методы измерения были разработаны для оценки уровня удовлетворённости потребностей работников, типов их мотивации (например, индекс самодетерминации на работе). Результаты в целом подтверждают: удовлетворение потребностей в автономии, компетентности, отношениях ведёт к лучшим рабочим показателям, вовлечённости и здоровью персонала, тогда как их фрустрация связана с выгоранием и текучестью кадров. Теория самодетерминации стала одним из наиболее влиятельных подходов в современной мотивационной психологии.

5. Мета-анализы и современные дискуссии

Эффект сверхоправдания и выводы SDT не остались бесспорными – они спровоцировали бурные научные дебаты, особенно в 1990–2000-х годах, когда накопилось множество исследований и появились мета-анализы, обобщающие результаты.

Мета-анализ 1994 года (J. Cameron & W. Pierce), охвативший 96 экспериментов, первоначально заключил, что негативный эффект наград на внутреннюю мотивацию не столь всеобщ и его легко избежать при грамотном применении стимулов. Камерон и Пирс утверждали, что во многих случаях награды не уменьшают интереса, а иногда даже повышают его, и что подавляющее большинство экспериментов до того были специально нацелены выявить условия подрыва мотивации (то есть сами по себе были настроены «поймать» undermining-effect). По их мнению, в реальных приложениях негатив можно предотвратить – например, хвалить за успехи или выдавать бонусы за высокое качество, а не просто за участие.

Если мотивации нет, то и подрывать нечего

В ответ на это Э. Деси, Р. Райан и Р. Кестнер провели свой мета-анализ 1999 года (128 исследований) и сделали противоположный вывод: подрывающий эффект весьма распространён и систематичен в определённых условиях. Они показали, что ожидаемые материальные вознаграждения заметно снижают последующую свободную активность в интересных задачах – этот результат статистически надёжен. Исключения составляют случаи, когда награды зависят от качества выполнения (тогда интерес не падает) или когда вознаграждение символическое (например, похвала) – последние даже могут усилить внутреннюю мотивацию, давая чувство компетентности. Деси и коллеги особо подчеркнули, что для тривиальных, неинтересных заданий внешние награды не наносят вреда (там изначально нет внутренней мотивации, которую можно подорвать). Таким образом, противоречие между мета-анализами свелось к интерпретации условий: когда именно награда вредна, а когда – нет.

Позднее последовали уточняющие работы. Камерон с соавторами в 2001 г. выпустили расширенный анализ и пришли к более нюансированным выводам: награды в целом не «вредны» для мотивации, если применять их правильно. Их данные показали: для скучных задач внешние вознаграждения даже повышают последующую готовность их выполнять (что логично – иначе человек бы их не делал вовсе); для интересных задач негативный эффект наблюдается только в случае осязаемых (т.е. материальных) наград, ожидаемых заранее и не зависящих от качества работы. Если же наградой является похвала или она выдается за действительно высокие достижения, то внутренний интерес либо не страдает, либо даже усиливается (благодаря признанию компетентности). Эти авторы утверждали, что многие лабораторные исследования мало похожи на реальные рабочие ситуации – например, типичный эксперимент Деси (1971) выдавал оплату лишь один раз и затем внезапно прекращал, в то время как в реальной жизни награды обычно постоянны и ожидаемы (зарплата приходит регулярно). Следовательно, они считают, что в полевых условиях вред наград менее выражен, чем в изоляции лаборатории.

Научное сообщество пришло к консенсусу, что дихотомия «награды всегда хороши» vs «награды всегда плохи» является слишком упрощённой. Новейшие исследования сместили внимание с вопроса «подрывают или нет?» на вопрос «когда и как именно внешние стимулы влияют на внутреннюю мотивацию». Появилась концепция «crowding theory» в экономике, говорящая о «вытеснении мотивации» (motivation crowding-out): в ряде случаев материальные поощрения могут вытеснять внутренние побуждения, например, денежное вознаграждение за добровольческую работу снижает альтруистическое стремление помогать. Но существуют и явления «crowding-in» – когда внешние стимулы, напротив, запускают внутреннюю мотивацию.

В 2020-е годы исследования начали предлагать интегративный взгляд. Так, Bardach и Murayama (2024) подчёркивают, что необходимо отказаться от жёсткого противопоставления «внешнее vs внутреннее» и рассматривать динамику мотивации как трансформацию. Их работа показала, что награды могут служить полезным “трамплином” для вовлечения, особенно для людей, изначально немотивированных, – а далее, по мере роста компетентности и интереса, мотивация способна переключиться с внешней на внутреннюю. Такой «мотивационный трансфер» демонстрирует, что внешняя мотивация и внутренняя не обязательно враги: правильно применённое вознаграждение способно разжечь искру интереса, после чего человек «заражается» самим делом. Однако иссредостерегают: если продолжать чрезмерно полагаться на награды, когда внутренний интерес уже возник, можно получить обратный эффект – люди начнут работать только ради бонусов и потеряют увлечённость, если бонусы исчезнут. Таким образом, современные дискуссии приходят к сбалансированному подходу: внешние стимулы – инструмент тонкой настройки, который может как мотивировать, так и демотивировать в зависимости от дизайна системы.

Обобщая данные многочисленных исследований, можно свести выводы о влиянии внешних вознаграждений к следующей таблице:

| Условия применения вознаграждения | Влияние на внутреннюю мотивацию |

|---|---|

| Изначально скучная, рутинная задача | Вознаграждение повышает вовлечённость, т.к. внутренний интерес изначально низкий. |

| Изначально интересная задача, награда неожиданна или символична (похвала, сертификат) | Не снижает внутренний интерес, иногда повышает (через признание компетентности). |

| Изначально интересная задача, награда ожидаемая, материальная, за просто выполнение (не за мастерство) | Снижает последующий интерес (классический эффект сверхоправдания). |

| Награда за высокое качество, достижение (performance-based) | Минимизирует риск отрицательного эффекта; внутренний интерес сохраняется, т.к. награда воспринимается как показатель компетентности. |

| Чрезмерное, постоянное стимулирование даже после появления внутренней мотивации | Постепенно смещает фокус на награды; при их отсутствии энтузиазм падает. |

Как видно, «ловушка» внешних вознаграждений проявляется главным образом при неправильно заданных условиях. Поэтому учёные сходятся во мнении, что вопрос не в том, “использовать или запрещать стимулы”, а в том как их использовать грамотно, чтобы они дополняли, а не вытесняли внутренние драйверы.

Сегодня SDT продолжает развиваться, подкреплённая мета-анализами. Например, мета-анализ Van den Broeck и соавт. (2021), охвативший 124 выборки, подтвердил предсказательную силу разных типов мотивации SDT для организационных результатов. Интересный нюанс их находок: внутренняя мотивация сильнее всего связана с удовлетворённостью и благополучием сотрудников, тогда как идентифицированная мотивация (осознание важности работы) оказалась даже более мощным предиктором производительности и организационного гражданского поведения, чем чисто внутренняя. Это означает, что для эффективности в работе важны не только удовольствие от процесса, но и понимание смысла, ценности цели. В то же время интръектированная мотивация (работа из чувства долга или давления) показала двойственный эффект – она может подстегивать достижения, но сопряжена с напряжением и снижает благополучие при длительном воздействии. Внешняя же регуляция (работа только за вознаграждение) практически не приносит ничего кроме выполнения минимума – её связь с положительными исходами минимальна либо отрицательна. Эти результаты уточняют тезисы SDT: даже внутри «внешней мотивации» важно, насколько она интернализована. Если сотрудники понимают и разделяют цели, их мотивация приближается по последствиям к внутренней – особенно в аспекте продуктивности.

Современные дискуссии всё больше подчёркивают необходимость интердисциплинарного взгляда. Экономисты рассматривают мотивацию работников через призму контрактов, стимулирования и феномена «crowding-out/in», социологи – через влияние корпоративной культуры и ценностей, психологи – через потребности и вознаграждения. Сходятся они на том, что мотивирование людей – сложная система, где материальные стимулы, социальные факторы и внутренние стремления переплетены. Так, Дэн Ариели в своих экспериментах показал, что сверхвысокие бонусы могут ухудшить результаты в творческих задачах (эффект перенапряжения), в то время как небольшие поощрения – улучшить (выровнять усилия). Дэн Пинк – автор популярной книги Drive – обобщил научные выводы для массовой аудитории, заявив: «традиционные “пряники” устарели; людей ведут вперёд три вещи – автономия, мастерство и цель». Его тезис отражает дух времени: бизнесу нужно смещать фокус с контроля на поддержку внутренней мотивации, развивая у сотрудников чувство хозяина своей работы, возможности роста и осмысленности труда.

В целом, консенсус современной науки таков: внешние вознаграждения полезны, когда они признание и поддержка, и вредны, когда они давление и подкуп. Даже Марк Леппер, один из первооткрывателей эффекта сверхоправдания, подчёркивает: *«Награды сами по себе не хороши и не плохи. Есть хорошие и плохие способы их использовать»*. Далее в обзоре мы рассмотрим, как эти идеи применяются на практике и что означают для управления мотивацией в разных бизнес-контекстах.

6. Сравнительный анализ мотивационных подходов

Подходы к мотивации в организациях опираются на разные теоретические базы. Сравним основные мотивационные теории и их взгляды на роль внутренних и внешних факторов:

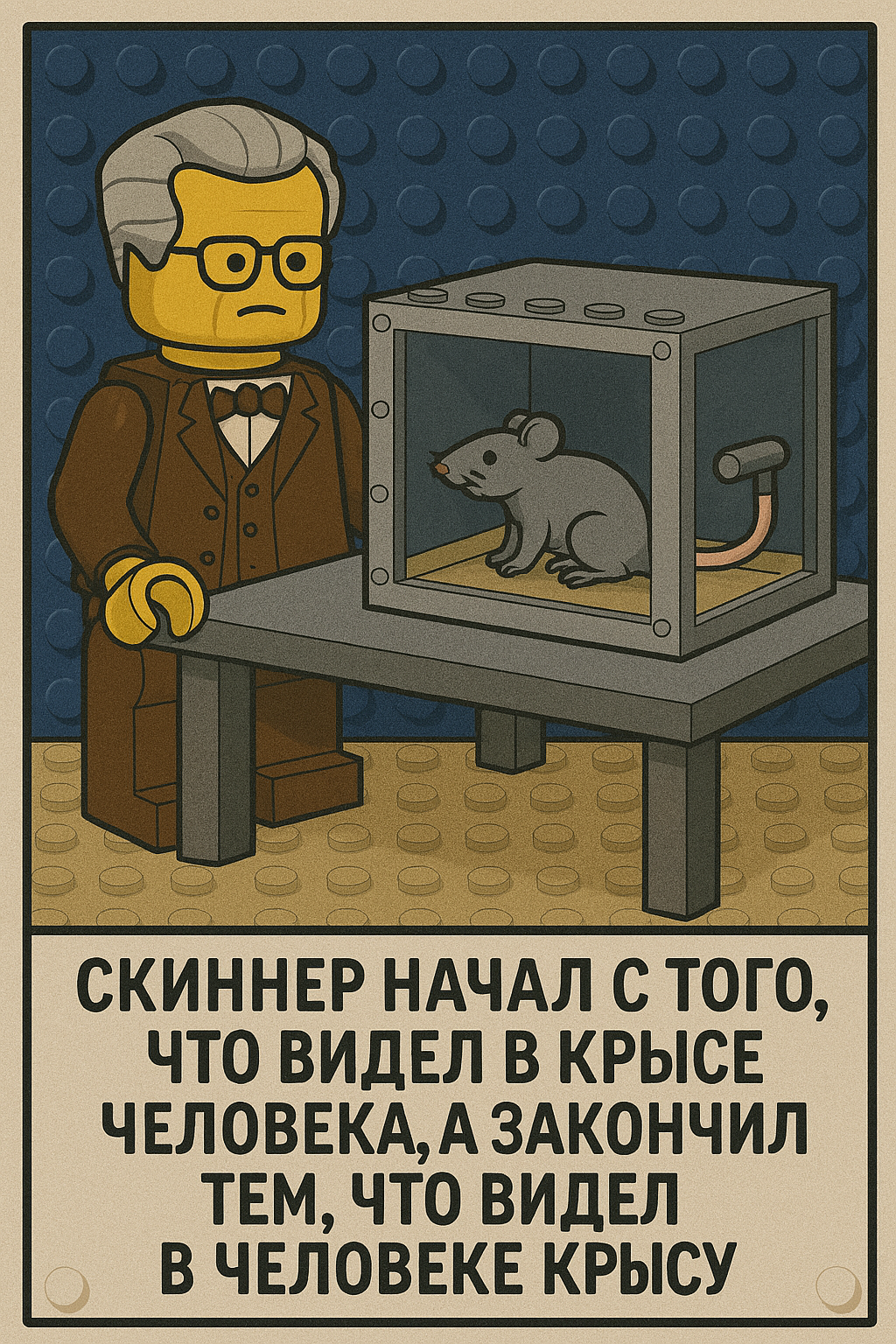

Скиннер: крысоподобный взгляд на человека

- Поведенческий подход (теория подкрепления) – основа: человек реагирует на внешние стимулы. Б. Скиннер: поведение формируется последствиями. Практика: системы бонусов, премий, штрафов. Достоинство: простота и непосредственное усиление нужных действий. Недостаток: может вызвать зависимость от наград, не учитывает внутренних желаний. В контексте эффекта сверхоправдания этот подход уязвим: если прекратить награды, мотивация может пропасть.

- Когнитивно-рациональные теории – сюда относятся теория ожиданий Врума, теория справедливости Адамса. Суть: люди мотивированы ожидаемой ценностью результата и справедливостью вознаграждения. Врум утверждал, что мотивация = Expectancy × Instrumentality × Valence (вероятность успеха, связь успеха с наградой, ценность награды). Здесь внешние вознаграждения играют роль (Valence), но важно и восприятие связки «усилие–результат». Вклад: объясняет, почему просто повысить награду недостаточно – нужно, чтобы люди верили в достижимость цели и ценили награду. Однако теория ожиданий нейтральна к внутренней мотивации – она предполагает, что мотивация всегда про результат. SDT критикует такой подход как ограниченный, ведь он не объясняет, почему люди иногда трудятся без очевидных вознаграждений (из интереса или альтруизма).

- Гуманистические и потребностные теории – иерархия потребностей Маслоу, двухфакторная теория Герцберга, теория ERG Алдерфера. Они подчеркнули роль внутренних потребностей: саморазвитие, достижение, признание. Практика: обогащение работы (job enrichment), предоставление возможностей роста, нематериальное признание. Например, Герцберг советовал: *«Если хотите мотивировать человека, дайте ему интересную работу»*, а не только платите больше. Эти теории стали предтечей SDT, введя понятия внутренних мотиваторов (содержательная часть работы) vs внешних гигиенических факторов.

- Целевые теории мотивации – теория постановки целей Локка и Лэтэма: конкретные трудные цели повышают продуктивность. Этот подход не противопоставляет внешнее/внутреннее напрямую, но считает, что сам факт имеющейся цели мотивирует. Вознаграждение может назначаться за достижение цели, но критично то, что цели приняты человеком. На практике, согласование целей (например, система OKR) повышает вовлечённость, особенно если сотрудник идентифицируется с целью – тут мы видим связь с SDT (идентифицированная регуляция).

- Теория самодетерминации (SDT) – подробно описана выше. Отличие: уделяет внимание качеству переживаемой мотивации. Она не отрицает важности вознаграждений, но ставит их в контекст: поддерживают ли они автономию и компетентность? SDT критикует чисто внешние подходы за риск непредвиденных эффектов (как эффект сверхоправдания). В сравнении с другими, SDT – более целостный, человеко-ориентированный подход, объединяющий выводы гуманистов (о значимости внутреннего удовлетворения) и когнитивистов (о влиянии оценок и убеждений).

- Социально-когнитивные теории – например, теория самоэффективности Бандуры: вера человека в свои способности влияет на мотивацию и усилия. Эта теория хорошо сочетается с SDT: потребность компетентности перекликается с самоэффективностью. В менеджменте это означает, что обучение, развитие навыков, посильные вызовы – всё, что укрепляет уверенность человека, повышает его мотивацию самостоятельно браться за задачи.

- Экономические теории контрактации – рассматривают мотивацию через призму стимулирующих контрактов, теории агента. Например, как выстроить систему оплаты, чтобы мотивировать агента (работника) действовать в интересах принципала (компании). Классическая экономическая модель предполагает, что человек – рациональный максимизатор выгоды, и задача – просто правильно привязать вознаграждение к показателям. Однако примеры (типа скандала Wells Fargo, см. раздел 11) показывают, что чрезмерное упование на финансовые KPI может приводить к неэтичным и неэффективным практикам. Экономисты также учитывают crowding-out: в общественном секторе, например, замечено, что слишком сильный акцент на денежном стимулировании может вытеснить чувство служения.

- Сравнение ключевых подходов можно резюмировать так: традиционные (поведенческие, экономические) считают внешние вознаграждения необходимым и достаточным условием мотивации, а современные (гуманистические, SDT) видят во внешних стимулах лишь один из факторов, причём не главный. Современный менеджмент во многом сместился от модели «человек экономический» к модели «человек саморазвивающийся». Это отражено в концепциях вроде engagement (вовлечённости) – состояние, когда сотрудник работает с энтузиазмом, по собственной инициативе. Вовлечённость связана прежде всего с внутренними драйверами – интересом к работе, гордостью за компанию, ощущением значимости вклада – и лишь во вторую очередь с зарплатой.

Отличия подходов проявляются и в практических инструментах: система KPI и бонусов (порождение бихевиоризма и теории ожиданий) часто противопоставляется дизайну работы и культуре (акцент на внутренних факторах). Лучшие компании умеют сочетать: они и справедливо вознаграждают, и создают вдохновляющую среду. Например, Google известна высокими зарплатами и политикой 20% рабочего времени на собственные проекты – второй элемент как раз удовлетворяет потребность в автономии и творчестве, дополняя первый.

Стоит также упомянуть кросс-дисциплинарные влияния: нейробиология мотивации (изучает дофаминовые пути вознаграждения, связанные как с деньгами, так и с любопытством), социология труда (роль идентичности и общности в мотивации – например, теория социальных идентичностей показывает, что люди мотивированы оправдать роль: быть хорошим инженером, надежным коллегой). Эти разные углы зрения обогащают общее понимание. Например, нейроисследования подтверждают, что внутренние вознаграждения (интерес, новизна) активируют те же центры удовольствия, что и внешние стимулы, что указывает на биологическую основу любознательности.

В итоге сравнительный анализ показывает: в управлении мотивацией нет серебряной пули. Разные задачи и контексты требуют разных сочетаний инструментов. Далее мы рассмотрим, как именно эффект сверхоправдания и принципы SDT проявляются в бизнес-контексте и что учитывают компании разных отраслей.

7. Эффект сверхоправдания и SDT в бизнес-контексте

Применение теоретических идей о мотивации на практике управления – сложная, но критически важная задача. Рассмотрим, как эффект сверхоправдания и принципы SDT проявляются непосредственно в бизнес-среде и управлении персоналом.

Вознаграждения и креативные задачи. Одно из самых ярких проявлений эффекта сверхоправдания в бизнесе – влияние денежных бонусов на творческое мышление и инновации. Классический пример – эксперимент Сема Глюксберга (1962) с задачей «проблема свечи» (candle problem). Участникам давали задачу решить творческую проблему (приколоть свечу с помощью канцелярских кнопок к стене, чтобы свеча не капала на стол), при этом одной группе пообещали денежный приз за быстрый успех, а другой – нет. Результат: группа с вознаграждением справлялась медленнее, их креативность снизилась. Финансовый стимул заставил “пытаться сильнее”, но сузил мышление и мешал инсайту, необходимому для нестандартного решения. Этот и аналогичные опыты наглядно продемонстрировали бизнесу, что для задач, требующих творчества, материальные награды могут стать помехой. Как метко заметили исследователи: *«Под воздействием бонусов люди действительно стараются больше, но результат выходит менее креативным, чем если бы не было стимулов»*. Многие инновационные компании учли это: вместо жёстких бонусов за идеи они создают свободную творческую атмосферу, давая автономию как «внутренний» мотиватор. Так, в Hewlett-Packard ещё в 1970-е внедрили принцип "предоставляйте шанс ошибаться", поощряя исследовать идеи без страха наказания за неудачу – то есть поддерживая автономию и желание пробовать новое.

Приколоти свечу

Денежная мотивация и смысл работы. В корпоративном мире часты ситуации, когда сотрудники высоко оплачиваемы, но испытывают потерю мотивации. SDT объясняет это: если в работе отсутствует ощущение автономии или значимости, даже высокая зарплата не обеспечивает вовлечённости. Есть случаи, когда компании снижали акцент на прямых денежных стимулах в пользу нефинансовых мотиваторов. Например, консалтинговая фирма BCG обнаружила, что молодые специалисты ценят гибкость графика и обучение почти наравне с бонусами; удовлетворяя эти потребности, фирма удерживает таланты. Внутренняя мотивация сотрудников, особенно миллениалов и поколения Z, во многом зависит от наличия «миссии» работы. Поэтому многие организации сейчас формулируют ценности и цели, которые дают персоналу чувство сопричастности с чем-то важным. Когда ежедневные задачи удаётся связать с более высокой целью (помощь людям, совершенствование технологий, экологическая ответственность и т.п.), сотрудники работают мотивированно из идентификации с этой целью, даже если непосредственная задача рутинна. В терминах SDT – это сдвиг к идентифицированной мотивации, которая доказала свою эффективность для производительности. Например, в Unilever провели программу "Discover Your Purpose", помогая каждому работнику соотнести личные ценности с ролью на работе – это повысило показатели вовлечённости и инициативности.

Эффект сверхоправдания в управлении производительностью. Менеджеры порой сталкиваются с этим эффектом напрямую. Представим сотрудника, который горел энтузиазмом над проектом, а после введения жёсткой системы премий за ежемесячные показатели – потерял творческий запал и переключился на «добывание баллов». Это типичный случай: неправильная метрика и награда могут сместить фокус с качества на количество. В корпоративных рассказах известен анекдот про инженеров, которым платили за количество обнаруженных багов – они стали целенаправленно добавлять баги, чтобы потом их «находить». Реальный громкий кейс – скандал Wells Fargo (2016), где тысячи банковских сотрудников открывали фиктивные счета клиентам без их ведома. Почему они это делали? Расследование показало: система KPI и бонусов была настроена на число открытых счетов, и люди всеми правдами и неправдами «гнали показатели», чтобы получить премию или сохранить работу. Этический провал и репутационный ущерб для банка были колоссальны. Этот случай ясно демонстрирует ловушку сугубо внешней мотивации: «если платишь людям за Х, они будут делать много Х – но не обязательно так, как тебе нужно». Сотрудники Wells Fargo выполняли план по счетам ценой обмана – то есть цель (обслуживание клиентов) подменилась показателем (количество счетов). Такой эффект известен как закон Гудхарта: «когда показатель становится целью, он перестаёт быть хорошим показателем». В терминах SDT, работники находились под сильнейшим контролирующим давлением (планы, угрозы, бонусы) – автономия нулевая, сопричастность к ценностям компании разрушена – остаётся только внешний мотив любыми средствами достичь цифр.

Применение принципов SDT в компаниях. Многие успешные организации сегодня сознательно внедряют «автономно-стимулирующие» практики управления, стремясь избежать эффекта сверхоправдания. Например, автономия в работе: технологические фирмы позволяют разработчикам самим выбирать части проектов, экспериментировать. Гибкие графики и удалёнка – тоже элементы автономии, очень ценимые персоналом (особенно после пандемии). Autonomy-supportive leadership (поддерживающее автономию лидерство) становится популярным стилем: руководители обучаются давать подчинённым выбор в способах достижения целей, выслушивать идеи, объяснять смысл задач вместо директив "делай потому что надо". Метанализ 2018 г. показал, что автономно-поддерживающее руководство сильно положительно коррелирует с внутренней мотивацией работников, удовлетворённостью потребностей и психическим здоровьем, а также снижает стресс. Интересно, что этот эффект не зависит от страны – даже в культурах с традиционно авторитарным стилем, поддержка автономии работает на пользу (об этом – в следующем разделе про кросс-культурность).

Вознаграждения, согласованные с SDT. Теория самодетерминации не против вознаграждений как таковых – она предлагает использовать их информирующим, а не контролирующим способом. Например, вместо «если сделаешь Х, получишь Y» (типичный контроль, подавляющий автономию) – лучше практиковать неожиданные вознаграждения, искреннюю похвалу, публичное признание достижений. Такие награды воспринимаются как признак ценности вклада и повышения статуса компетентности. Они подкрепляют потребность в компетентности и чувство принадлежности, не вызывая эффекта «делаю только ради награды». В компаниях это реализуется через программы признания: доски почёта, награды «сотрудник месяца», благодарственные письма – все эти вещи, при правильном подходе, мотивируют, не убивая внутренний интерес. Важен и дизайн материальных наград: бонусы за командные достижения часто менее подрывают мотивацию, чем сугубо индивидуальные, потому что укрепляют связность (сопричастность) и воспринимаются как разделяемый успех, а не личная «морковка».

Пример практики: компания Atlassian (разработчик ПО) известна проведением внутренних хакатонов («ShipIt Days»), когда раз в квартал 24 часа разрешается работать над любым проектом по своему выбору с коллегами. Это не денежная мотивация, а возможность проявить автономию и компетентность. Результат – множество инновационных идей, выросших в новые функции продуктов. С точки зрения SDT, Atlassian дала сотрудникам время автономии, удовлетворив их внутренние потребности, что привело к всплеску творчества и, косвенно, пользу бизнесу. Другой пример – Zappos (онлайн-ретейлер) строит культуру, где важны удовольствие и игра на работе: они проводят весёлые конкурсы, праздники, дозволяют персонализировать рабочее место. Это повышает внутреннее удовольствие от рабочего процесса, снижая роль чисто денежной мотивации.

Итого, эффект сверхоправдания напоминает менеджерам о границе: «не переборщи с кнутом/пряником, не убей искру энтузиазма». Теория самодетерминации предлагает руководство к действию: «подпитывай три внутренних огня – автономию, мастерство, причастность – и тогда внешняя мотивация гармонично встроится». В бизнес-контексте это означает смещение акцента: от механического стимулирования – к созданию условий для самостимулирования работника. Компании, которые это понимают, получают более самостоятельных, инициативных сотрудников, которые работают не только «за деньги», но и «за идею» – а значит, при прочих равных, более лояльны и продуктивны.

8. Адаптация к разным отраслям

Практика мотивирования не монолитна – она заметно различается в зависимости от отрасли, типа работы, характерных задач и традиций. Рассмотрим, как принципы внутренней и внешней мотивации адаптируются в различных отраслях бизнеса:

- Творческие и исследовательские отрасли (высокотехнологичные компании, R&D, дизайн, медиа). Здесь успех напрямую зависит от креативности и инициативы сотрудников. Соответственно, компании стараются минимизировать контролирующие факторы и бюрократию, которые душат творчество, и максимизировать свободу и вдохновение. Например, в игровой индустрии и рекламе распространены практики вроде свободного дресс-кода, гибкого графика, творческих перерывов – всё, что поддерживает автономию и непринуждённость атмосферы, потому что люди должны хотеть создавать новое. Материальные вознаграждения, конечно, присутствуют (гонорары, премии за успешные проекты), но они часто строятся как разовое признание успеха после факта, а не как жёсткий аванс «придумай гениальное – получишь бонус». Teresa Amabile (гарвардский эксперт по креативности) отмечала: *«для взращивания креативности менеджеры должны давать людям автономию в способе достижения целей, потому что свобода методов повышает их *внутреннюю мотивацию и чувство собственничества работы». Это стало мантрой в таких компаниях, как Pixar или IDEO: они формируют культуру, где идеи могут исходить от любого, поощряется игра воображения, позволяются ошибки. В этих отраслях эффект сверхоправдания особенно нежелателен – поэтому руководители стараются не «свести» творчество к рутинным KPI. Вознаграждения больше носят командный характер (например, успех фильма – бонус всей съёмочной группе) и привязаны к итоговому качеству, а не количеству идей.

- Производство, заводы, промышленность. Здесь много рутинных, повторяющихся операций, где внутренняя мотивация сама по себе невысока – мало кто получает удовольствие от восьмичасовой сборки деталей на конвейере. Поэтому традиционно в этих сферах доминируют внешние стимулы: сдельная оплата, премии за перевыполнение плана, соревновательные элементы («лучший сотрудник смены»). SDT соглашается, что для скучных задач внешние вознаграждения необходимы и не вредят – они, по сути, единственный мотиватор выполнять такую работу. Однако и здесь лучшие компании пытаются добавить элементы, повышающие удовлетворённость: ротирование работ (чтобы люди меняли операции и не заскучали), обогащение заданий (давать работникам больше ответственности за качество конечного продукта, чтобы они ощущали компетентность и гордость за результат). Некоторые производственные фирмы внедряют элементы игры и участия: например, на фабриках Daimler рабочие участвуют в командах по улучшениям процессов и лучшие идеи вознаграждаются. Там считают, что так появляются осмысленность и вызов, а не только гайки крутить. В целом, отрасли с низкой присущей интересностью работы больше опираются на системы вознаграждения за показатели. Но и остерегаются перекосов: слишком узкая нацеленность на нормативы может привести к снижению качества (рабочие выполняют план по количеству, жертвуя тщательностью – проявление «награды А, в то время как надеемся на B»). Поэтому в этих отраслях менеджеры производства надеются на балансирующие KPI (качество + количество) и внедряют кружки качества, где у рабочих появляется внутренняя мотивация к улучшениям. Успехи таких инициатив по балансировке интересов вряд ли можно назвать удачными, так как в выборе очевидных и ясных вознаграждений за количественные показатели и качества, которое многими воспринимается как серая зона, большинство выбирает очевидные выгоды мотивации от количества, как среди менеджеров, так и среди рабочих.

- Продажи и финансы (банки, страхование, ритейл). Это сферы, традиционно нацеленные на чёткие количественные результаты, и здесь сильно распространены комиссионные, бонусы, планы продаж. Агент по продажам часто получает основной доход от процента с продаж – казалось бы, классическая экстринсивная мотивация. И она действительно увеличивает усилия: хорошие продавцы мотивированы зарабатывать больше, продавая больше. Но именно в продажах же возникли драматичные примеры негативных эффектов: мы уже упоминали Wells Fargo, вспомнить скандалы в страховых компаниях, где агентов ловили на мисселинге (они продавали клиентам ненужные продукты лишь бы выполнить план). Таким образом, продажи стоят перед вызовом: как мотивировать высокие результаты без токсичных продаж и выгорания? Решения включают введение этических норм и контроля (чтобы погоня за бонусом не нарушала правила – однако это снова контроль, а не внутренняя мотивация) и попытки развивать у продавцов внутреннее чувство ответственности перед клиентом. Некоторые компании переходят на командные бонусы: например, вместо индивидуального плана – план на магазин или отдел, так возникает групповое чувство и снижается индивидуальное давление. Другой подход – делать акцент на обучении и мастерстве продавцов (потребность компетентности): хвалить не только за цифры, но и за качество обслуживания, за высокие рейтинги от клиентов. SDT для продавцов означает: помимо денег, важно дать им ощущение роста и признание. Лучшие продавцы часто движимы не только жаждой денег, но азартом самого процесса продажи, гордостью за профессионализм – компании стараются культивировать этот азарт как внутренний мотив (например, через соревнования, статус «лучший продавец месяца» – если это подано не как сухая метрика, а как почёт, то удовлетворяет внутренние потребности).

- Сектор ИТ и knowledge work (инженеры, программисты, аналитики). Эти специалисты ценят интеллектуальный интерес и автономию. Отрасль ИТ за последние годы стала полигоном внедрения принципов SDT: agile-методы управления проектами исходят из того, что команды самоорганизуются и сами планируют, как достичь цели – удовлетворяя потребность в автономии. Многие ИТ-компании предлагают бесплатное обучение, время на pet-проекты, хакатоны, зная, что разработчики мотивированы жаждой новых знаний (компетентность) и творчеством. Денежная мотивация, конечно, тоже высока (зарплаты растут), но удержание персонала требует большего, чем деньги. Поэтому такие факторы, как культура открытости, гибкий график, отсутствие дресс-кода, плоская структура – стали не просто модой, а осознанной стратегией мотивации. Они посылают сигнал: «мы доверяем вам, мы ценим ваш комфорт и вклад», что способствует внутренней мотивации трудиться на результат фирмы. Иерархические и зарегулированные компании теряют ИТ-таланты – люди уходят туда, где могут реализовать свой потенциал. Это прямое подтверждение идей SDT: удовлетворение потребности в автономии и самореализации становится для знанийых работников важнее прибавки N процентов к окладу.

- Услуги и гостеприимство (ресторанный бизнес, отели, розничная торговля). В этих отраслях часто невысокая оплата и много стандартизованных процедур, что порождает риск низкой мотивации. Компании стараются «зарядить» персонал корпоративной культурой: слоганы о клиентоориентированности, дружеская атмосфера, командные мероприятия. Это попытка внести элемент сопричастности и смысла: например, продавец в магазине Apple не просто продаёт телефоны, а «несёт инновации клиентам» – такова культурная установка. В ресторанах хороший менеджер мотивирует официантов тем, что «мы вместе создаём гостю отличный вечер» – формируя внутреннюю гордость за сервис, а не только чаевые. Конечно, чаевые и бонусы остаются сильным стимулом, но когда работа тяжёлая (как у официантов в час пик) только деньги не удержат от выгорания – помогает именно командный дух и поддержка коллег (потребность в отношениях) и умение радоваться мастерству (профессиональные навыки в сервировании, общении). Многие сети отелей внедряют программы признания лучших сотрудников месяца не за продажи, а за отличные отзывы гостей – тем самым поощряют персонал делать чуть больше, чем предписано инструкцией, из внутренней убеждённости в важности гостеприимства.

- Некоммерческие организации, социальный сектор. Тут особый случай: люди часто мотивированы идеей, миссией (помощь людям, служение обществу) и готовы работать за меньшие деньги. Внутренняя мотивация очень высока – но и риск выгорания тоже, если организация плохо управляет нагрузкой. Руководители НКО должны быть осторожны с введением материальных стимулов: есть исследования, что платное волонтёрство привело бы к падению участия – т.к. вмешался бы эффект сверхоправдания (люди начали бы воспринимать волонтёрство как работу ради денег, теряя моральное удовлетворение). Поэтому НКО обычно используют нематериальные поощрения: награды, публичное признание, возможность профессионального развития, делегирование ответственности. Экономисты отмечают, что в публичном секторе мотивация сотрудников часто “вытесняется” жёсткими правилами и отчётностью, что приводит к цинизму. В ответ продвигаются идеи «Public Service Motivation» – особого типа мотивации служащих, основанного на общественных ценностях. Важно поддерживать эту ценность, а не только контролировать результаты. Значит, даже в бюджетных организациях нужно уделять внимание смыслам и признакам доверия, а не упирать лишь на формальные показатели.

Таким образом, разные отрасли комбинируют инструменты мотивации по-разному. Общая тенденция 2020-х: даже в самых «жёстких» сферах начинают признавать важность внутренних мотивов. Производство перенимает элементы творческих компаний (создаёт кружки улучшений, развивает культуру безопасности, чтобы рабочие доверяли компании и были мотивированы не нарушать технику безопасности изнутри, а не из страха штрафа). Высококонкурентные продажи вводят программы ротации, менторства, чтобы продавцы чувствовали развитие, а не только давление плана. Cross-полизация лучших практик помогает адаптировать мотивационные подходы к особенностям работы, сохраняя баланс между нуждой бизнеса в результатах и психологическими потребностями людей.

9. Кросс-культурные исследования и региональные различия

Культурный контекст существенно влияет на то, как воспринимаются мотиваторы и управленческие стили. Существует вопрос: являются ли принципы SDT универсальными по всему миру, или же мотивация устроена по-разному в западных и восточных культурах? Исследования показывают интересную картину: с одной стороны, базовые психологические потребности в автономии, компетентности и принадлежности – универсальны для людей разных культур; с другой, способы удовлетворения этих потребностей и реакции на внешние стимулы могут отличаться.

Западные культуры (Северная Америка, Европа) традиционно высоко ценят индивидуализм и автономию. Соответственно, идеи SDT об автономии находят здесь благодатную почву – сотрудники ожидают определённой степени самостоятельности, и её получение сильно мотивирует. В таких культурах слишком авторитарный, контролирующий стиль управления быстро убивает мотивацию и вызывает протест или пассивность. Исследования показывают, что в США и Европе организационная поддержка автономии прочно коррелирует с удовлетворённостью работой и показателями эффективности. Также работники склонны отстаивать свои потребности: если нет развития или признания, они скорее уйдут к другому работодателю. Экстремальные внешние стимулы (угрозы, жёсткий микроменеджмент) воспринимаются крайне негативно – людям важнее чувство собственного достоинства. Например, в скандинавских странах, где культура равенства и доверия, управление строится почти полностью на внутренней мотивации: сотрудников вовлекают в принятие решений, ставят самоуправляемые команды. И это даёт плоды – высокий уровень инноваций, ответственность персонала.

Восточные и коллективистские культуры (Восточная Азия, некоторые регионы СНГ, Латинская Америка) исторически больше акцентировали коллектив, иерархию, обязанности перед группой. Это породило гипотезу, что «автономия не так важна для восточных работников, как для западных». Однако кросс-культурные исследования SDT опровергают упрощённый вывод. Так, крупное исследование с данными PISA студентов из Восточной Азии и Запада обнаружило: поддержка автономии одинаково положительно связана с достижениями учащихся и там, и там. То есть потребность в автономии – действительно универсальна, просто выражаться она может иначе. Например, китайский сотрудник может казаться внешне более терпимым к указаниям начальника, но при этом он гораздо лучше работает, если это начальник – поддерживающий и предоставляющий выбор в рамках обязанностей, а не диктатурно указывающий что делать. Исследование Chirkov et al. (2003) показало, что студенты в Южной Корее, которые чувствовали больше автономии (даже если автономия выражалась в возможности самим выбирать стратегии учёбы, а не идти строго по указке), имели более высокую мотивацию и успеваемость. Интересный нюанс: потребность в компетентности может варьировать по значимости – выше в западных выборках, чем в восточных. Возможно, в коллективистских культурах люди больше фокусируются на групповом результате, нежели на личном чувстве компетентности.

Восточные подходы к вознаграждениям могут быть более коллективными. Например, в Японии традиционно меньше индивидуальных бонусов – вместо этого высокая базовая зарплата и коллективные премии, а также пожизненный найм мотивировали лояльность. Это отражает ценность принадлежности: работник мотивирован гордостью за фирму, стабильностью, а не сиюминутным бонусом (в терминах SDT – сильна идентификация с организацией, удовлетворена потребность в сопричастности). Тем не менее японские компании 80-х заметили проблемы – недостаток инициативы – и стали вводить кружки качества, системы предложений, давая больше автономии низовым работникам в улучшении процесса. Это совпало с идеями SDT, хотя формулировалось иначе.

Китайский контекст: часто говорят, что китайские работники мотивированнее реагируют на материальные стимулы и конкуренцию. Отчасти это подтверждается: исследования на китайских выборках отмечают, что контролирующее руководство приводит к меньшему снижению мотивации, чем на западе – возможно, из-за культурной нормы уважения власти. Тем не менее, тренд перемен: молодое поколение в Китае («поколение 996» – от графика 9 утра до 9 вечера, 6 дней в неделю) испытывает усталость от гиперэксплуатации и начинает ценить баланс, смысл работы. Китайские технологические гиганты, конкурируя за кадры, тоже предлагают гугловский стиль офисов, свободу творчества и миссионерские лозунги. Это показывает, что внутренние потребности заявляют о себе даже там, где раньше превалировал жёсткий трудоголизм.

Кросс-культурное восприятие похвалы и критики. В одних культурах похвала от босса – мощный мотиватор (например, в США люди привыкли к позитивному фидбэку), а в других (например, в России или Японии) – слишком публичная похвала может смутить или быть воспринята скептически. Однако поддержка компетентности нужна всем, просто её форма разнится: где-то достаточно личного одобрения один на один, а где-то нужно грамоту на весь отдел.

Региональные различия в ценностях труда. Исследования GLOBE, Hofstede выделяли, например, маскулинные культуры (стремление к достижениям) vs феминные (ориентация на качество жизни). В высоко маскулинных (скажем, в некоторых латиноамериканских или восточноазиатских фирмах) денежные и статусные символы важны как знак успеха – внутренне люди мотивированы быть «победителями». Здесь соревновательные программы (кто продаст больше всех) могут сработать лучше. Но при этом, как ни парадоксально, сильное семейное, коллективное начало в культурах Латинской Америки означает, что отношения и приятельская атмосфера на работе тоже крайне важны – человек может остаться на не очень оплачиваемой работе, если там хорошее, «семейное» окружение.

Пример кросс-культурного недопонимания: западная компания внедряет в своей азиатской филиале политику «придумывайте идеи – получите индивидуальный бонус». Работники не откликаются – никто не предлагает идеи. Менеджмент в недоумении, ведь на Западе такой конкурс бы генерировал поток инициатив. Анализ показал: в той культуре не принято публично выделяться из коллектива, к тому же боялись, что идея может не понравиться и это вызовет «потерю лица». Награда, обещанная за идеи, не мотивировала, а скорее пугала. Решение: перейти на командное обсуждение идей без обещания бонусов, но с обещанием реализации лучших предложений. Тогда сотрудники стали активнее выдвигать идеи из внутреннего стремления улучшить работу, когда поняли, что это безопасно и ценится.

Вывод: хотя универсальность базовых мотивационных механизмов подтверждается (все люди лучше работают, когда счастливы, автономны и компетентны), культурные нормы влияют на выражение и приоритеты. Для международных компаний это означает необходимость адаптивного управления мотивацией: учитывать ценности страны. Где-то сильнее упор на индивидуальные достижения, где-то на командные; где-то материализм выше, где-то статус важнее денег (например, в некоторых странах звание и должность мотивируют сильнее, чем прибавка). Однако, как подчёркивают исследователи, удовлетворение потребностей SDT полезно везде – просто поддержка автономии может означать «давать выбор способов работы» на Западе и «учитывать мнение старших и заботиться, как поручение повлияет на них» на Востоке (то есть в последнем случае автономия выражается тоньше – например, позволить работнику самому распределять задачи в своей группе). Лидер, чувствительный к культуре, комбинирует универсальные принципы мотивации с уважением к локальным ценностям.

10. Управление мотивацией в организациях

Управление мотивацией сотрудников – одна из центральных функций менеджмента. Исходя из рассмотренных теорий и эффектов, современные организации разрабатывают комплексные системы, направленные на поддержание высокой, но здоровой мотивации. Рассмотрим ключевые практики управления мотивацией и как они сочетаются с идеями SDT и избеганием эффекта сверхоправдания:

1. Подбор и найм с учётом мотивационного профиля. Управление мотивацией начинается ещё до найма – при отборе кандидатов. Многие компании стараются оценить, что движет человеком. Если позиция требует творчества и инициативы, предпочтут кандидата с выраженной внутренней мотивацией (любовью к делу, стремлением к развитию), а не того, кто в основном говорит о компенсации. Например, Google на собеседованиях задаёт вопросы про личные проекты, увлечённость технологиями, чтобы понять, есть ли внутренний огонь. Если подобрать человека, чьи ценности и интересы соответствуют работе, задача удержания мотивации упрощается – нужно меньше внешних стимулов. Компания Zappos даже предлагает новым сотрудникам $2000 за добровольное увольнение после стажировки – чтобы остались только те, кто действительно хочет здесь работать, а не просто ради денег. Это нестандартный подход, но он отсекает неангажированных людей, оставляя команду, мотивированную внутренне.

2. Вовлечение сотрудников в постановку целей и решений. Как отмечалось, цель мотивирует сильнее, если она принята человеком добровольно. Поэтому прогрессивные организации практикуют участие персонала в обсуждении целей, планов, решений, влияющих на их работу. Например, вместо спуска сверху годового плана, менеджер обсуждает с командой: какие цели нам кажутся достижимыми и значимыми? Когда люди причастны к установлению цели, они чувствуют ответственность и автономию, мотивация достигается без лишних материальных стимулов. Методы OKR (Objectives and Key Results) позволяют сотрудникам самим предлагать ключевые результаты в рамках общих целей – это повышает их обязательность выполнять их, так как они сами их выбрали. Вовлечение также повышает потребность в сопричастности – люди видят, что им доверяют, считаются с их мнением.

3. Автономно-ориентированное лидерство. Уже упоминалось про autonomy-supportive leadership – стиль, при котором руководитель выступает скорее коучем и партнером, чем надсмотрщиком. Конкретные поведенческие проявления такого лидера:

- Предоставляет вариативность: «Вы можете сделать задачу А или Б в первую очередь – как считаете лучше?».

- Объясняет причины требований: вместо сухого приказа даёт контекст («Нам важно закончить отчёт сегодня, потому что от этого зависит сделка с клиентом»). Это позволяет сотруднику смыслово присвоить задачу (идентификация), а не ощущать её абсурдной обязаловкой.

- Прислушивается к обратной связи, учитывает идеи и старается гибко менять планы, если подчинённые предлагают улучшения.

- Поддерживает инициативу, даже если она вне прямых указаний, не карает за разумные риски.

- Доверяет делегирование: не микроменеджит каждый шаг, а ясно оговаривает ожидаемый результат, оставляя свободу в методах.

Исследования показывают, что такой стиль улучшает мотивацию и показатели по всему миру. Организации теперь обучают своих менеджеров этим навыкам. Например, Toyota учит лин-менеджеров задавать подчинённым вопросы, а не давать готовые решения – чтобы те сами думали (фактически развивают автономность и компетентность).

4. Обратная связь и признание. Регулярная обратная связь – мощный инструмент мотивации, если её правильно подать. Принцип SDT: фидбэк должен быть информационным, а не контролирующим. Это значит:

- Хвалить конкретно за достигнутое мастерство или усилия («Отличная презентация – ты чётко донёс сложную мысль») – тогда это подкрепляет компетентность сотрудника.

- Критику формулировать конструктивно, без атаки на личность, желательно вместе находить решение – иначе критика превращается во внешний негативный контроль и уменьшает мотивацию.

- Проводить развивающие встречи (one-on-one), на которых обсуждать цели сотрудника, его идеи – это повышает внутреннюю мотивацию через чувство заботы и сопричастности.

Признание достижений: публичное или личное – важная часть. Люди стремятся к одобрению и уважению (это интръектированный мотив отчасти, но в здоровых дозах он нормален). Компании, осознавая это, создают системы нематериального признания: доски почёта, корпоративные награды («за инновации», «за лидерство ценностями» и т.д.), благодарности на корпоративной рассылке. Важно делать это искренне, заслуженно и не чрезмерно часто, иначе девальвируется. Когда сотрудник чувствует, что его вклад замечен и ценится, у него растёт желание продолжать стараться (внутренний драйв подкрепляется).

5. Развитие и обучение. Вложение в развитие персонала – мощный мотиватор с точки зрения SDT, т.к. усиливает потребность в компетентности и росте. Курсы, тренинги, стажировки, сложные проекты – всё, где человек учится и растёт профессионально, повышает его внутреннюю мотивацию: он видит перспективу, чувствует себя более умелым. Кроме того, обучение – сигнал заботы со стороны организации (поддержка сопричастности). Многие сотрудники называют возможность учиться одним из главных мотиваторов оставаться в компании, даже важнее денег. Поэтому системы наставничества, карьерного планирования, библиотеки знаний – не просто HR-льготы, а элементы мотивационной среды.

6. Дизайн работы (job design). Теория характеристик работы Хакмана-Олдхэма (1976) перекликается с SDT: они выделили, что задача мотивирует, если она содержит разнообразие навыков, целостность, значимость, автономность и обратную связь. Менеджеры могут перепроектировать должностные обязанности, чтобы повысить эти характеристики. Например, дать работнику задание вести проект от начала до конца (целостность), поручить наставничать новичка (значимость, отношения), позволить самому планировать график (автономность). Job crafting – сейчас популярная тема, когда сам сотрудник может видоизменять свою работу (брать новые функции, менять способы работы) под свои мотивы. Это крайне повышает внутреннюю мотивацию, ведь человек сам создал работу своей мечты внутри текущей роли. Организации, поощряющие job crafting, замечают рост удовлетворённости и эффективности.

7. Баланс внешних и внутренних вознаграждений. Конечно, полностью уходить от внешних стимулов никуда не нужно – важно их сбалансировать. Современные системы вознаграждения в продвинутых компаниях включают:

- Достойное базовое вознаграждение, закрывающее гигиенические потребности (чтобы деньги не были постоянной болезненной темой и не отвлекали).

- Переменные выплаты, привязанные к достижениям, но с умом: ориентированные на командные результаты, на качественные показатели, с ограничением сверху (чтобы не ставить сотрудника в ситуацию «всё или ничего» ради огромного бонуса – это снижает риски читинга). Например, Intel практикует бонусы, зависящие на 50% от результатов всей компании и на 50% от индивидуальных – это баланс «сотрудник чувствует влияние, но и связь с общей успехом».

- Нематериальные вознаграждения: гибкий график, дополнительный отпуск, публичное признание, опции акций – то есть то, что не прямо деньги на счёт, а символ или благо. Они воспринимаются чуть менее контролирующе, а иногда и очень значимо (акции = причастность к собственности компании).

- Сюрпризы и благодарности: например, разовые премии без предупреждения за выдающийся трудовой вклад. Неожиданность означает, что эффекта сверхоправдания не будет – человек не работал из-за ожидания премии, но получил её как знак признания. Это вдохновляет и не рушит его прежнюю мотивацию.

8. Отслеживание настроений и выгорания. Управлять мотивацией – значит и предотвращать демотивацию. Компании внедряют опросы удовлетворённости, встречи one-on-one, чтобы мониторить психологическое состояние сотрудников. Если человек талантлив, мотивирован, но вдруг потерял пыл – менеджер должен выяснить, почему. Возможно, чрезмерная нагрузка (угроза выгорания), или конфликт, или семейные проблемы. Поддержка в трудный момент (гибкость, помощь) не только решает проблему, но и усиливает лояльность: сотрудник чувствует, что его ценят как личность. Превенция выгорания – критична: выгоревший теряет внутреннюю мотивацию, даже если раньше был энтузиастом, и никакие бонусы его не спасут. Значит, нормирование нагрузки, поощрение отпуска, борьба с переработками – это тоже управление мотивацией (сохранение здоровья потребностей).

9. Культура и ценности. Глобально, все эти практики встраиваются в корпоративную культуру. Культура высокой мотивации включает ценности доверия, развития, признания, командности. Если топ-менеджмент своей философией транслирует: «Наши люди – главный актив, мы верим в их инициативу, мы вместе меняем мир» – и это не пустые слова, то сама атмосфера будет мотивировать. Пример: компания Patagonia (производитель одежды) декларирует ценность «не навреди природе» и позволяет сотрудникам тратить до 2 месяцев в году на экологические проекты с сохранением зарплаты. Это привлекает людей с сильной миссионной мотивацией, которые преданы идее компании – их не надо лишний раз стимулировать, они работают с огоньком, потому что разделяют ценности (идентифицированная мотивация на максимуме).

10. Индивидуальный подход. Наконец, хорошие лидеры знают, что все люди разные. Кого-то очень драйвит публичное признание, а другой интроверт – ему приятнее тихое повышение должности. Молодого специалиста может мотивировать наставничество со стороны босса-гуру, а опытного – свобода экспериментировать. Поэтому индивидуализация мотивирующих воздействий – признак мастерства менеджера. SDT здесь помогает как диагностика: понять, какая потребность данного сотрудника сейчас не закрыта. Если, скажем, видно признаки отстранённости – может, человеку не хватает сопричастности (он не чувствует командного духа или контакта). Решение: устроить менторство, командное мероприятие, чаще разговаривать один-на-один – восполнить потребность. Если сотрудник рутинно работает и погас интерес – возможно, недостача вызова, роста (компетентности). Решение: дать более сложное задание, роль тимлида в маленьком проекте, отправить на тренинг. Такой «addressing motivational gaps» подход – передовая практика HR.

В целом, управление мотивацией сегодня – это балансировка внешних стимулов и внутренней вовлечённости. Менеджер как дирижёр: использует ноты вознаграждений, обратной связи, развития, но не должен задавить соло внутренней мотивации каждого игрока. Наилучшие результаты появляются, когда сотрудники самоуправляемы, но направляемы общими целями компании. Как говорится, «создайте условия, в которых люди мотивируют себя сами» – тогда задача мотивационного менеджмента решена.

11. Системы KPI и вознаграждений: как "обезболить" симпотомы

Большинство организаций используют системы показателей эффективности (KPI) и привязанные к ним вознаграждения – премии, бонусы, комиссионные. Эти инструменты содержат опасности, о которых мы уже частично говорили. Здесь мы сосредоточимся на том, что можно сделать в обстоятельствах, когда мы не можем или не знаем как кардинально изменить базис мотивации вашей компании. Иными словами, как минимизировать эффект сверхоправдания и негативные побочные эффекты системы вознаграждений, когда "без них никак".

Ловушки KPI: психологи и экономисты подмечают ряд типичных проблем с финансовым стимулированием:

Вы хочите счета, их есть у нас

- Туннельное зрение. Если установить узкий набор KPI, сотрудники сосредоточатся только на них, игнорируя другие важные аспекты работы. Например, KPI – количество обработанных звонков, тогда как качество консультаций страдает. Люди будут делать больше того, за что платят, но не то, что действительно нужно компании. Это иллюстрация упомянутого закона Гудхарта.

- Манипулирование и фальсификация. Как в примере Wells Fargo, сотрудники могут играть с метриками, чтобы достичь цели, не принося реальной пользы (открывать фиктивные счета, предоставлять ошибочные отчёты и т.п.). KPI тогда становится не индикатором, а самоцелью любой ценой.

- Краткосрочность. Часто KPI настроены на короткий период (квартал, год) и вознаграждение тоже. Это может стимулировать поведение «выжать здесь и сейчас» в ущерб долгосрочным интересам. Классический пример – менеджеры, стремясь выполнить квартальный план продаж, дают большие скидки или распродают склад, что ухудшает прибыльность в будущем.

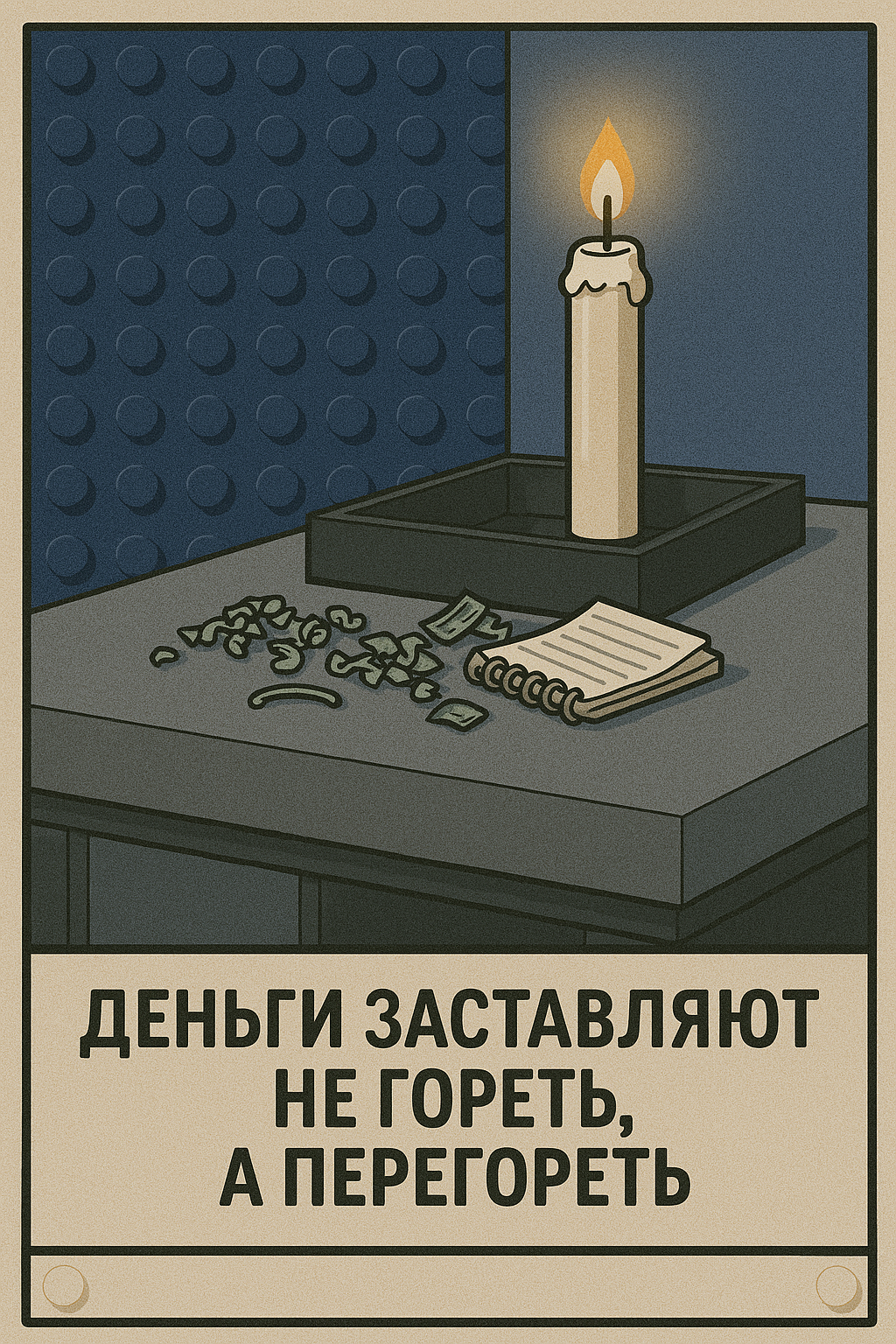

Выгорание

- Демотивация из-за не достижимых или нечестных KPI. Если сотрудник чувствует, что план невыполним, или что система оценки несправедлива (например, цели раздуты, фаворитам занижают план), то мотивация падает резко. Возникает состояние выученной беспомощности: «зачем стараться, всё равно не получу бонус». Это превращает потенциальный стимул в фактор стресса.

- Перегорание и стресс. Постоянное давление KPI, особенно если от них зависит существенная часть дохода, поддерживает высокий уровень контролируемой мотивации (страх лишиться денег) и может привести к хроническому стрессу, тревожности. Люди начинают работать из-под палки, лишь бы избежать наказания – это прямая дорога к выгоранию и отторжению работы.

Оговорюсь, что для того, чтобы не попасть в эти ловушки, необходимо полное переосмысление базиса мотивации и построение компании на иных принципах, где KPI перестают быть стимулирующим фактором и становятся индикаторами. Подобно тому, как на приборной панели автомобиля индикаторы помогают управлять автомобилем, KPI становятся инструментами управления.

В ситуации же финансового стимулироваться мы не в состоянии полностью преодолеть эти ловушки. Однако можно смягчить, обезболить негативный эффект. Ниже представлены рекомендации, которые в отрыве от контекста имеют компрометирующий характер. Поэтому воспринимайте их не как лучшее глобальное решение, а как попытку перехода, промежуточную стадию на пути к переосмыслению механизмов мотивации.

Итак, вот рекомендации как снизить негативный эффект финансового стимулирования:

a) Устанавливать KPI, приводящие к желаемому поведению, а не к искушению схитрить. Принцип: *«Вознаграждайте то, что действительно важно»*. У Стивена Керра была классическая статья «On the folly of rewarding A while hoping for B». Чтобы не поощрять «А» вместо «Б», нужно тщательно анализировать, как люди могут достичь KPI и не нанесёт ли это вреда. Например, вместо KPI «количество новых счетов» (как в Wells Fargo), лучше KPI «количество новых счетов с использованием хотя бы 2 продуктов банка» – то есть чтобы счет был активным и полезным клиенту. Это сложнее накрутить фиктивно. Также полезно добавлять качественные показатели: в банке могли бы параллельно измерять удовлетворённость клиентов, и если она падает – сигнал пересмотреть стимулирование. Сбалансированная система показателей (Balanced Scorecard) помогает: устанавливаются финансовые, клиентские, внутренние и обучающие KPI одновременно. Тогда акцент на одном показателе уравновешивается другими. Сотрудник видит, что от него ждут и цифр, и качества, и развития – более объёмная мотивация.

b) Ограничивать масштаб переменной части вознаграждения. Если бонусы составляют слишком большую долю дохода, человек работает под сильнейшим давлением. Небольшие бонусы – поощряют, но не диктуют всё поведение. Исследования показывают: чрезмерно высокие бонусы могут снизить эффективность (эффект «большие ставки – большие промахи», отмеченный Ариели), особенно в когнитивных задачах. Поэтому ряд компаний сознательно сокращают долю переменной оплаты, компенсируя ростом оклада. Например, Microsoft после 2013 перешёл от индивидуальных рейтингов с большими премиями к системе командных бонусов и росту фиксированной зарплаты. Это было сделано, чтобы усилить сотрудничество (люди не соревнуются так яростно друг с другом) и снизить стресс. При этом бонусы остались, но в умеренном размере, достаточном для приятного стимула, но не настолько большим, чтобы «лишиться сна».

Штрафы - наказал, решил проблему

c) Отказаться от негативных стимулов вовсе. Одни компании делают ставку только на бонусы (позитивное подкрепление), другие – на страх (например, угроза увольнения, если не выполнить план). Второй путь крайне рискованный для мотивации – он рождает атмосферу страха, где люди работают лишь бы выжить. Его обычно рассматривают разве что для краткосрочного антикризисного рывка (хотя есть решения и лучше). В долгосрочной перспективе лучше комбинировать: достижение цели – награда, не достижение – разговор о причинах и помощь (вместо автоматического наказания).

d) Прозрачность и участие в установлении KPI. Сотрудники должны понимать, как вычисляются их показатели и почему именно такие цели. Принцип автономии: когда цель воспринимается как справедливая и осмысленная, её выполнение становится делом чести. Если работник участвует в обсуждении плана (пусть даже не окончательно решает, но его мнение учли), он внутренне соглашается с целью – тогда KPI превращается из навязанного в принятый вызов, что намного лучше мотивирует. Прозрачность также снижает ощущение произвола – потребность в автономии страдает, когда кажется, что «меня оценивают по непонятным правилам».

e) Награды за коллективные результаты и помощь друг другу. Чтобы нивелировать негативную конкуренцию, вводят командные KPI – например, бонус всем в отделе, если отдел выполнил суммарный план. Это стимулирует взаимопомощь и обмен знаниями (ведь слабое звено потянет показатель вниз). Однако нужно следить, чтобы не было эффекта «попутчика» (когда часть людей перестанет стараться, полагаясь на других). Хорошо работает смешанная схема: сочетание общих и индивидуальных целей. Кроме того, некоторые компании вводят KPI по сотрудничеству: оценивают, насколько человек помогает коллегам, делится информацией. Такие метрики мягкие, но они побуждают задумываться не только о себе. Пример: в консалтинге часто измеряют «firm contribution» – вклад консультанта в развитие фирмы (наставничество, внутренние проекты, статьи) и учитывают это при бонусе.

f) Проверка реальности и гибкость KPI. Планы должны быть достижимыми, но амбициозными. Если условия изменились (рынок просел, форс-мажор) – хорошие компании корректируют цели, а не требуют невыполнимого. Такая гибкость – сигнал доверия и разумности, она поддерживает мотивацию пытаться в сложных обстоятельствах, потому что люди верят: их усилия оцениваются адекватно, а не по застывшей формуле. Наоборот, если всё рубить сплеча («план есть план, не сделал – виноват»), это убивает инициативу пробовать справиться (зачем, если все равно не светит ничего). Регулярный пересмотр KPI (например, поквартально) и обсуждение с сотрудниками их реалистичности – хорошая практика.

g) Встраивание внутренних мотиваторов в систему показателей. Инновационный подход: учитывать показатели вовлечённости и развития. Например, некоторые компании добавляют KPI «индекс удовлетворённости командой» – своего рода измерение внутренней мотивации (опросник) – и менеджеры получают бонус, если их команда демонстрирует рост по этому индексу. Это мотивирует самих менеджеров быть autonomy-supportive. Также могут оцениваться и вознаграждаться качества, а не только количества: креативность предложений, лидерство, экспертность. Хотя их сложнее измерить, даже сам факт, что компания ценит такие вещи, помогает сотрудникам понимать: не только продажи, но и идеи имеют вес. Это побуждает их проявлять инициативу, что есть внутренне мотивированное поведение.

h) Нефинансовые KPI и награды. Некоторые организации успешно используют «обмен баллов на призы» или геймификацию: выполнение KPI приносит сотруднику очки, которые он может потратить на обучение, путешествия, технику и т.п. Это как бы финансовый стимул, но в игровой форме, чуть оторванной от прямых денег, что делает его менее контролирующим. Геймификация (рейтинги, бейджи, уровни) может добавить элемент игры в достижение целей, поддерживая интерес. Главное не переборщить, чтобы работа не свелась к «игре ради очков». Если геймификацию увязать с реальной полезностью (бейдж «наставник» получают за обучение 5 новичков – признаёт вклад, удовлетворяет потребность в компетентности и отношениях), она мотивирует внутренне гордиться статусом, а не только бегать за значками.

i) Осознание символизма награды. Вознаграждение – это не только экономический акт, но и символ отношения. Одинаковая премия может быть воспринята по-разному: «мне доверяют и ценят» или «меня пытаются купить». Организации должны стараться, чтобы их вознаграждения символизировали признание и благодарность, а не просто куплю-продажу. Например, письмо от директора с похвалой вместе с премией может значительно усилить позитивный мотивирующий эффект бонуса – сотрудник чувствует гордость и связь с компанией, а не только деньги в конверте.

В итоге, хороша та система KPI и вознаграждений, которая подталкивает к нужному поведению, но не подрывает инициативу и этику. Ключ – «ориентироваться на конечную цель, а не на формальные цифры». Если метрики начинают вредить цели – их меняют.

Здесь нужно оговориться, что все описанные аспекты коррекции систем вознаграждений не исправляют фундаментального изъяна подхода в целом: инструменты внешней мотивации в любом случае будут подавлять и подрывать внутреннюю. Данные рекомендации можно воспринимать лишь как приемы для смягчения основных недостатков стандартного подхода "кнута и пряника".

12. Критика и альтернативные взгляды

Несмотря на широкое признание, и эффект сверхоправдания, и теория самодетерминации имеют свои критиков и альтернативные интерпретации. Рассмотрим основные критические аргументы и взглянем на мотивацию под другими углами:

Критика эффекта сверхоправдания и SDT со стороны бихевиористов и экономистов. Скептики (в частности, сторонники усиленного поведенческого подхода) утверждают, что значимость подрывающего эффекта наград преувеличена. Они указывают, что в реальном бизнесе почти любая работа – это контракт с компенсацией, и люди прекрасно работают, получая зарплату, не обязательно теряя при этом интерес к профессии. Например, программисты – им платят (внешнее), но они любят кодить (внутреннее) и редко сталкиваются с тем, что сама зарплата убивает их энтузиазм. Критики, такие как Айзенбергер с коллегами, считали, что эффект снижения мотивации происходит лишь в специфических лабораторных условиях, и ссылаются на мета-анализы, не обнаружившие всеобщего вреда наград. По их мнению, люди в реальности отделяют игровые эксперименты от работы, и если вознаграждения структурированы разумно (например, повышение оклада за высокое мастерство), они воспринимаются не как «подкуп», а как заслуженная справедливость, не вредящая внутренней мотивации.

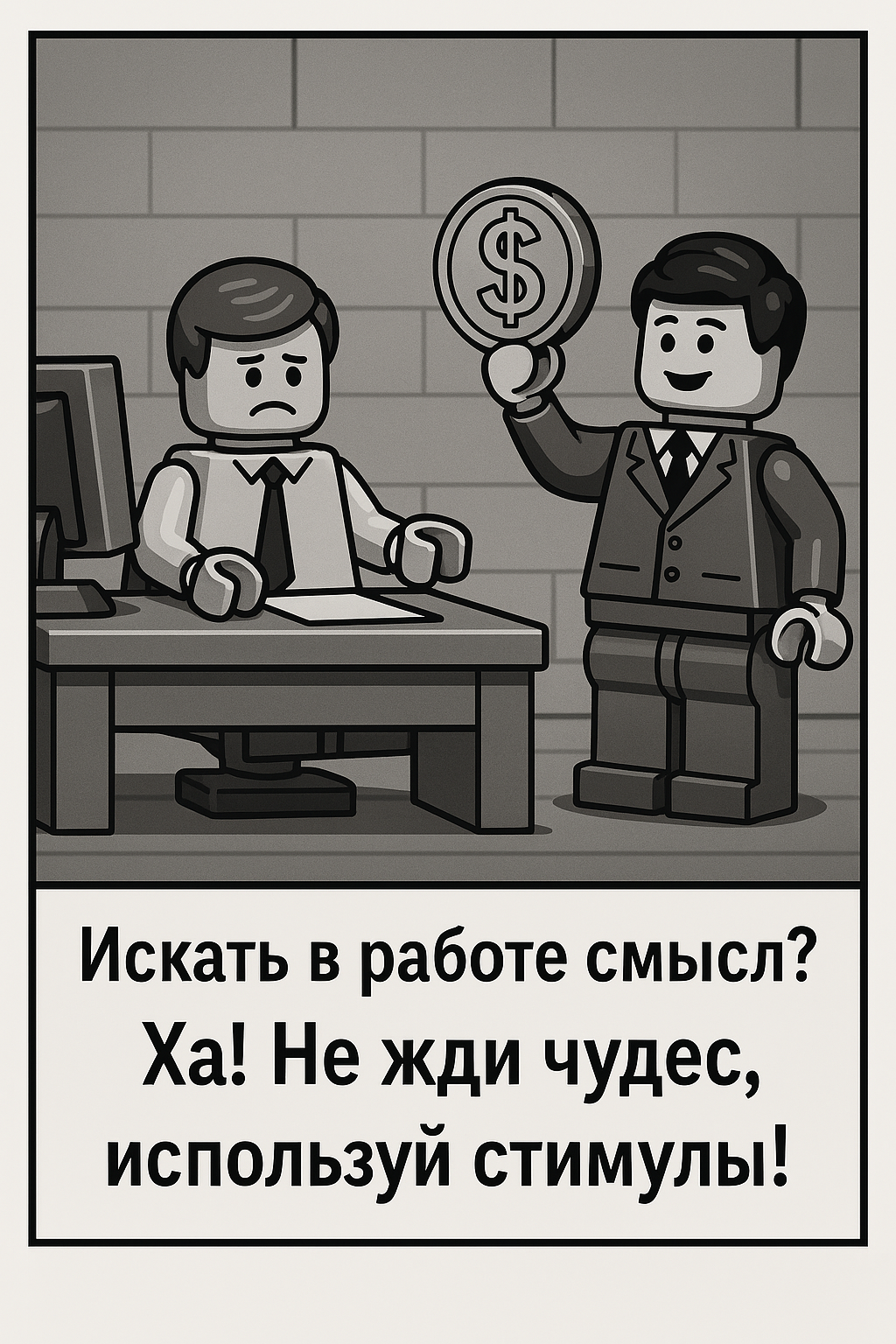

Не жди чудес, используй стимулы!

Экономисты указывают: без внешних стимулов многие важные, но скучные задачи просто не будут выполнены, что грозит эффективному функционированию организации. Кроме того, рыночная система оплаты – базовая опора экономики, и концепции вроде SDT, фокусируясь на психологическом удовлетворении, могут недооценивать роль рациональных вознаграждений. Альтернативный взгляд предлагает “General Interest Theory”: люди делают то, что в их интересах, и когда задача интересна (внутренне), они её делают, а когда нет – должен вступать внешний интерес (оплата). С этой точки зрения, задача управления – определить, где внутренний интерес есть (там дать свободу), а где нет (там не ждать чудес и использовать стимулы).

Не жди чудес, используй стимулы!